世界の主要な言語・文芸としての

日本語・日本文学・日本語表現を

研究する

「古典文学」「近現代文学」「日本語学」の3分野に「日本語表現学」を加え、古代から近現代に至る日本の文学作品や日本語の成立過程の分析・研究を行い、優れた見識と教養のある人材を育てます。日本史・漢文学・図書館学・外国文学などの関連領域を学ぶことが可能で、国語科教員(中学・高校)も毎年輩出しています。

「古典文学」「近現代文学」「日本語学」の3分野に「日本語表現学」を加え、古代から近現代に至る日本の文学作品や日本語の成立過程の分析・研究を行い、優れた見識と教養のある人材を育てます。日本史・漢文学・図書館学・外国文学などの関連領域を学ぶことが可能で、国語科教員(中学・高校)も毎年輩出しています。

テーマは「〈ポストヒューマン〉の文学を読む」です。〈人新世〉や〈食物連鎖〉といったキーワードの元に今ある〈人間〉の限界を見極め、もしかしたら〈人間〉は他のようにもあり得るのではないかという問いを受講者と共に追跡します。〈人間〉の後に到来する〈ポストヒューマン〉のヴィジョンを白紙の上に描き出してきた埴谷雄高、安部公房、澁澤龍彥などの文学を読むことを通じて〈人間〉の行方について考える授業です。

『万葉集』は現存する日本最古の歌集です。『万葉集』は日本文化の原点であり、新元号「令和」の出典としても内外の注目を集めています。春学期の「日本語学講読Ⅱ」では、『万葉集』の恋の歌を読み、J-POPにも通じる日本人の歌の源流を味わいます。「令和」ゆかりの「梅花の歌」の序にも触れ、日中文化交流の歴史をもひもときつつ、古代日本語の音声・アクセントに基づいて歌うことを試みます。また「日本語学基礎演習」では、平安時代の言葉に着目しながら『源氏物語』の特質に迫ります。

日本近代文学には、中島敦『山月記』をはじめ“変身”を重要なモチーフとした作品が数多く存在しています。カフカの『変身』や花田清輝『変形譚』の影響を受けて数々の変身譚を描いた安部公房を中心にテキストを読み解き、日本近代文学における“変身”のテーマについて多角的に考察します。

日本人は自然と共生し、四季の移ろいを繊細に味わってきた。よく聞く物言いです。しかしそれは本当でしょうか? ひとくちに日本人の自然観と言っても、たとえば『万葉集』と『古今和歌集』とでは同じ「月」を詠むにしても違いがあります。ましてや千年を超える古典の世界を一律に語れるはずがありません。この授業では、「月」「旅」「死」といったトピックスを手がかりにして原典にあたり、古典の世界の価値観や感受性を検証します。

愛知県は在住外国人が多いばかりでなく、日本語指導が必要な児童生徒は全国で最多となっています。日本語を母語としない人たちに日本語を教えるのが日本語教育です。日本語教育は、言語や文化の異なる人たちとのコミュニケーションのあり方を考えるきっかけにもなります。「日本語教育研究Ⅱ」では、国内外の日本語教育の歴史や現状、教授法や教材の研究、読み書きや話し方の指導法、言語習得や異文化理解など日本語教育全般を扱います。

日本語日本文学科 教授

平高 史也

平安時代の人々にとって暗闇に輝く月の光は魅了される美しさであり、ときに恐れでもありました。研究では『源氏物語』で描かれる「月」に着目し、共起語から分析を試みました。まず作中にある190の「月」の用例を抽出して分類。「男女の逢瀬や語らい、出会い」の場面に最も多く用いられていることがわかりました。さらに「月」を装飾する「をかし」「おもしろし」「あはれ」「はなやか」など多彩な共起語が、場面によって巧みに使い分けられていることが明らかになりました。とくに「はなやか」なる「月」は、『源氏物語』以前の文学作品には見ることができず、紫式部が見いだした「月」の描写であるといえます。「月」は情景描写に用いられると共に心情表現を補う重要な自然物であり、季節や時間が明らかになるだけでなく、人物の関係性や物語の道筋が暗示されます。「月」をテーマとした先行研究はありますが共起語に着目した例は少なく、独自性のある研究となりました。

鶴田 彩夏さん

人文社会学科 日本語日本文学コース(現・日本語日本文学科) 日本語日本文学専攻(2022年度 卒業)

高校時代に「中学校の教員になる」という目標を定めましたが、専門とする教科を決めていませんでした。そこで幅広い学びから専門分野を見極めようと考え、文学部に入学しました。日本文学や現代文化、歴史地理など広く学ぶ中で、とりわけ関心を抱いたのが日本の古典文学でした。「国語の教員をめざす」と決意し、文学部で日本文学の専門性を高める一方で、教員志望の学生が学ぶ国語会の活動に参加。ゼミでは井原西鶴の作品を学び、一つひとつの文章を読み解き解釈を試みることに面白さを感じました。卒業論文は平安時代の『落窪物語』をテーマに、当時の文学作品には珍しい一夫一妻制を描いた作者の意図を考察しました。卒業後は中学校教員として、物語の背景を捉えながら読むことや和歌の多様な解釈など、古典を読む面白さを実感できる授業をめざします。

白井 優菜さん

人文社会学科 日本語日本文学コース(現・日本語日本文学科) 日本語日本文学専攻(2022年度 卒業)

長年コンビニエンスストアで働く主人公の女性が、白羽という男性に出会って物語が展開する小説『コンビニ人間』。この作品は、冒頭から<世界の正常な部品としての私>といった描写があり、作中にもさまざまな形で<世界>という語が登場しています。

私は、「自分の研究のオリジナリティを明確に」という藤井教授のアドバイスを意識し、<世界>を研究のキーワードに設定。作中で描かれる<世界>とはどのようなものなのか、主人公と白羽の考える<世界>にはどのような違いがあるのかなどを考察しました。

研究を通して感じたのは、『コンビニ人間』は、生き方が多様化する時代にあっても少数派を<排除>しようとする<世界>に対してどのように接していくのか、読者に問いかける作品ではないかということです。類似の先行研究がほとんどなく、手探りの状態で丹念に文章を分析して考察を試みましたが、自分の言葉で作品を定義できたことは大きな自信となりました。

野村 恵莉香さん

人文社会学科 日本語日本文学コース(現・日本語日本文学科) 日本語日本文学専攻(2021年度 卒業)

日本近世文学の研究、仏教と日本文化の研究

日本語学、日本語語構成の研究

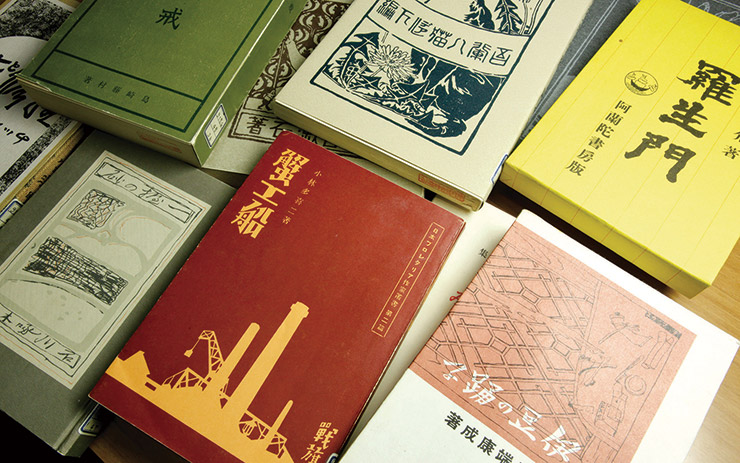

日本近現代文学、大正・昭和期の文学とその思想史的背景についての研究

言語学、言語類型論、対照言語学(日英語、日韓語、日中語)、認知言語学、文法化研究、語用論/日本語および諸言語の複文(名詞修飾節・副詞節)・言いさし(非従属節)の類型論的・語用論的分析、日韓語の文法・語彙・コミュニケーション行動の対照研究

日本語学。古代日本語の研究/日本古典文学の表現(文法と意味)の研究

世界の主要な言語・文芸としての

日本語・日本文学・日本語表現を

研究する

「古典文学」「近現代文学」「日本語学」の3分野に「日本語表現学」を加え、古代から近現代に至る日本の文学作品や日本語の成立過程の分析・研究を行い、優れた見識と教養のある人材を育てます。日本史・漢文学・図書館学・外国文学などの関連領域を学ぶことが可能で、国語科教員(中学・高校)も毎年輩出しています。