「現代社会」という

巨大な対象に切り込むための

知識と技術を

変化する日常の中で、「より人間らしく、より住み心地のよい社会をどのように築いていくのか」を考えるためには、社会の仕組みや決まりを客観的・批判的に捉えることが必要です。社会学専攻では、社会調査に関わる科目を通して社会の構造や動きを実証的に捉える技法を学び、現代社会の抱える諸問題に多角的に迫ります。

変化する日常の中で、「より人間らしく、より住み心地のよい社会をどのように築いていくのか」を考えるためには、社会の仕組みや決まりを客観的・批判的に捉えることが必要です。社会学専攻では、社会調査に関わる科目を通して社会の構造や動きを実証的に捉える技法を学び、現代社会の抱える諸問題に多角的に迫ります。

社会調査士とは、アンケート調査やインタビュー調査の方法を学び、統計や世論調査の結果を批判的に検討するなど、社会調査の現場で必要な能力を持った「社会調査の専門家」です。一般社団法人社会調査協会が認定する民間資格で、社会学専攻で所定科目の単位を修得し卒業することで取得できます。

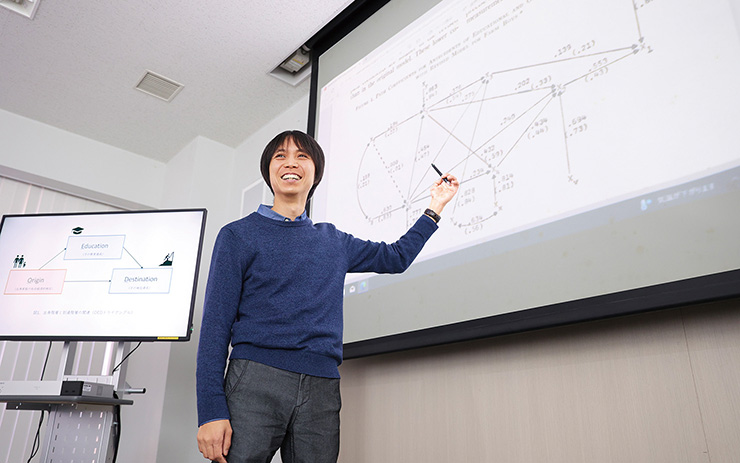

この授業のキーワードは「格差と不平等」です。たとえば、生まれ育った家庭の経済的・文化的条件や学校教育での学びは、その後の職業的なキャリアや生活の豊かさにどのように影響しているのでしょうか。あるいは日本は諸外国と比較して、はたして平等な社会なのでしょうか。この授業では、日本や諸外国における社会的な格差の様子と不平等の仕組みについて、社会調査と統計学を駆使した計量社会学のアプローチによる最新の研究成果を参照しながら読み解きます。

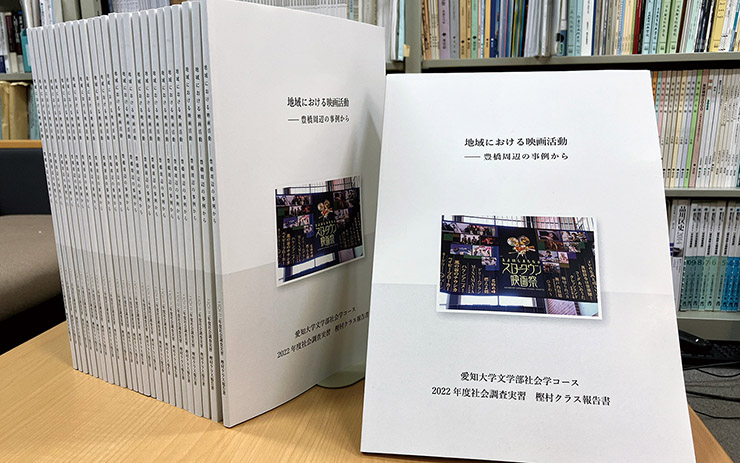

必修科目の「社会調査実習」では、インタビュー調査やアンケート調査を実際に行い、分析結果を報告書にまとめて公表します。2022年度の樫村クラスでは、20年間1,000万円の民間資金で4,000人の観客を動員してきた「とよはしまちなかスロータウン映画祭」と、市の立ち上げた「ええじゃないか とよはし映画祭」、ドラマ『陸王』でブレイクさせたフィルムコミッション、とよはしシネマトーク倶楽部の活動などを調査しました。「社会調査実習」は、社会調査士資格の取得に必要な科目で、2020年度は43人、2021年度は58人、2022年度は38人がこの資格を取得しています。

「熊しか通らない道路」が論争の種になるほど、戦後の日本では、全国津々浦々でインフラ整備が進められてきました。しかし、人口減少と高齢化が進み、かつてほどの経済成長も見込めない今日、これらをどう維持管理するかは、重たい課題です。なぜこうなってしまったのか。「開発主義」をキーワードとして、地域社会を枠づけてきた仕組みを読み解きます。

現代社会における文化を題材に、文化と社会の関係を考えます。また皆さんが何気なく使う言葉やドラマの登場人物の言動などを取り上げて議論することで、意識されないことで働いている文化の作用を理解します。自文化を客観視することが異文化を受容することになることを学びます。

若者が進学や就職を機に地方から都市部へと転出することで、地方の人口減少と高齢化に拍車がかかっています。研究では若者の定住意識に着目し、大学生を対象に調査を実施。居住地満足度や定住意識を規定する要因について考察しました。分析の結果、「現在の居住地に住み続けることを優先する」と考える人より「キャリアを優先する」と考える人の割合が高いことが明らかに。これは若者の地方から都市部への転出という現在の社会状況を反映しています。また3世代家族世帯の大学生は居住地優先志向が強い一方、一人暮らしはキャリア優先志向の人が多いなど、現在の居住形態が定住意識に影響を与えていることがわかりました。さらに通える範囲での就職先の多さと定住意識に高い相関が見られることから、若者の転出を防ぐためには就職先の充実が効果的であることが予想されます。大学生の定住意識を分析することで、地方の人口減少の解決に向けたヒントを見いだすことができました。

柴山 もなみさん

人文社会学科 社会学コース 社会学専攻(2022年度 卒業)

日本の子どもの約7人に1人が貧困といわれています。子ども期の貧困は、栄養の偏りによる健康状態の悪化、学力や社会的経験の不足によって狭まる将来の選択肢、虐待の危険性といった社会的不利と結びつき、人生に複合的な影響を及ぼします。さらに、社会的不利の蓄積は、貧困の長期化・固定化につながり、世代を超えた貧困の連鎖をも引き起こします。

個人の努力で克服できる次元を超え、きわめて深刻な状況にある子どもの貧困。卒業論文では、この問題について先行研究や公的な統計資料を用いた文献研究を行いました。

論文ではまず、政府や地方自治体が進める政策、子どもの貧困の複雑性について考察しました。それらを踏まえ、問題の主因として家族依存型の社会、ジェンダー不平等、悪化する労働環境を取り上げ、子どもの貧困に与える影響を論証。子どもの貧困の本質を社会構造の問題として捉え、社会のあり方に焦点を当てた貧困対策を行う必要性を論じました。

佐藤 令奈さん

人文社会学科 社会学コース 社会学専攻(2021年度 卒業)

この研究では、現代の若者が“キャラ”を用いて自己や他者の特徴を単純化し、対人関係を進めていく傾向に着目しました。そこで自己論や役割論といった社会学の理論を参照しつつ、その社会的要因やコミュニケーションの在り方を考察しました。

“キャラ”は期待された役割を演じることで人間関係を円滑にする一方、他者からの評価を過剰に意識したり、押しつけられる自己に対して違和感を持つなど負の側面もあります。

他者からの評価だけでなく、自己に価値を置いて受け入れることが必要という結論に至りました。

星野 早耶さん

人文社会学科 社会学コース 社会学専攻(2019年度 卒業)

精神分析理論(ラカン派)による現代社会分析、現代文化分析、臨床社会学、カルチュラル・スタディーズ他

家族社会学・障害学/障害のある人と家族関係

社会学・都市研究/都市の計画をめぐる知識・権力の再編

労働社会学、社会階層論、社会意識論/労働観の形成と変化、社会階層との関連についての計量社会学的研究

ジェンダースタディーズ/社会学の理論枠組みに基づくジェンダーベイスドバイオレンスや強かん神話の把握、および、公務非正規やボランティアに依存する被害者支援体制について

「現代社会」という

巨大な対象に切り込むための

知識と技術を

変化する日常の中で、「より人間らしく、より住み心地のよい社会をどのように築いていくのか」を考えるためには、社会の仕組みや決まりを客観的・批判的に捉えることが必要です。社会学専攻では、社会調査に関わる科目を通して社会の構造や動きを実証的に捉える技法を学び、現代社会の抱える諸問題に多角的に迫ります。