CINE-CLUB

→ Blog

Juin

2006, thème du mois : Adaptation filmique d'A la recherche du

temps perdu

Mercredi

7 juin, 16 heures 40, salle 21C

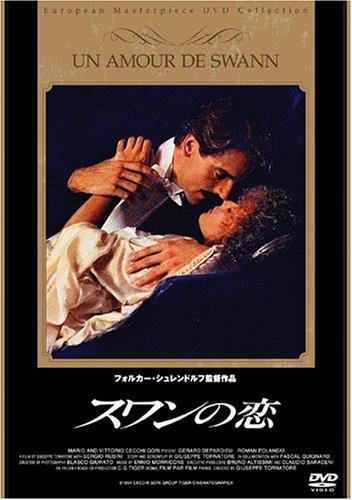

Un

Amour de Swann de

Volker Schlöndorff (1984), avec Jeremy Irons, Ornella Muti, 110 minutes, couleur, version

française sous-titrée en japonais.

En 1962, Nicole Stéphane avait acheté les droits d' A la recherche du temps perdu, de Proust. La productrice pensait à Visconti pour une adaptation qui ne se fit pas. Non plus qu'un scénario de Harold Pinter pour Losey. Des cinéastes français, contactés, hésitèrent, puis déclinèrent. Finalement, Nicole Stéphane eut l'idée de tourner seulement Un amour de Swann, ce que fit Volker Schlöndorff, sur un scénario de Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne. Une avalanche d'articles savants et de commentaires souvent aigrelets s'ensuivit. Mais le film existe et il est très beau dans son parti pris d'illustration socio-psychologique. Toute la passion que Swann le dandy éprouve pour Odette, cocotte vulgaire et « lancée », est condensée en un jour et une nuit. Schlöndorff a filmé une chronique mondaine (et demi-mondaine) des années 1880, et toutes les sensations qu'éprouve Swann au cours d'un itinéraire tourmenté. Quelques détails ont été pris ailleurs. Et, quinze ans plus tard, dans un épilogue crépusculaire aux Tuileries, le bourgeois juif achève son destin. Jeremy Irons (doublé par Pierre Arditi), Alain Delon (admirable en Charlus), Ornella Muti, Fanny Ardant, Marie-Christine Barrault, Jean-François Balmer, Jean-Louis Richard, donnent une juste vision de l'univers de Proust, aujourd'hui relancée par le film de Raoul Ruiz.

Jacques Siclier

(Le Monde)

Mercredi

14 juin, 16 heures 40, salle 21C

Le

Temps retrouvé de

Raoul Ruiz (1999), avec Catherine

Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Perez,

158 minutes, couleur, version

française sous-titrée en japonais.

Comment

réussit-on une gageure cinématographique ? Par la combinaison harmonieuse d'un

grand nombre de réussites, plus... quelque chose. Il y a du pari stupide dans

le projet d'adapter Proust à l'écran. Dès les premières séquences, on songe

pourtant qu'il se pourrait que Raoul Ruiz ait trouvé la solution miracle. Rien

de très original au premier abord, c'est d'ailleurs ce qui plaît dans la

reconstitution scrupuleuse des derniers jours de l'écrivain : la simplicité un

peu vieillotte du procédé qui consiste à lancer la machine à remonter le

temps avec une collection de photos où figurent les principaux personnages, et

l'acteur qui joue Proust énonçant leurs noms tandis qu'on entend leurs voix

qui s'élèvent et se mêlent. Là est le premier élément de la réussite du

film : ne pas prendre de haut le spectateur au nom du caractère monumental de l'œuvre

adaptée, ne pas chercher à faire Proust avec la caméra.

Nous voici donc partis pour un voyage dans le passé. On circulera librement d'une époque à l'autre dans ce tournant du siècle où la bonne société voit se modifier les rapports de forces entre ses composantes - aristocrates vrais ou faux, banquiers, commerçants enrichis, coquettes et cocottes -, tandis que se dessine le signal de temps nouveaux, la boucherie de 14. Un enfant, qui est Marcel Proust, tient une lanterne magique, voilà pour l'insondable débat autour de la question de l'auteur et de son identité ou non avec le narrateur de La Recherche. Le narrateur, ici, c'est naturellement Raoul Ruiz, celui qui fait le film. Gardiens du temple proustien et vestales du petit Marcel, passez votre chemin : quiconque se cramponnera à son souvenir trop précis du texte perdra tout, le film et le bonheur qui en émane. Car là est bien le miracle de ce film -fleuve, a priori menacé par l'académisme, la pompe antiquaire et le star system. C'est un film qui rend heureux.

Jean

Michel Frodon

(Le Monde)

Mercredi

21 juin, 16 heures 40, salle 21C

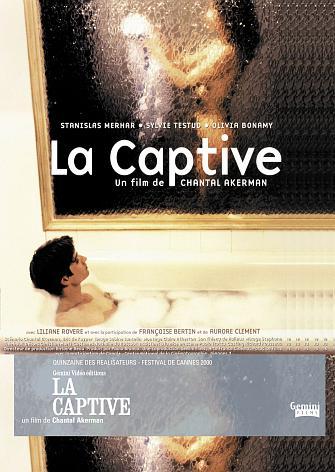

La

Captive de

Chantal Akerman

(2000), avec Sylvie

Testud, Stanislas Merhar, Olivia Bonamy,

108 minutes, couleur, version

française sans sous-titre.

Des images en super-huit cahotantes et insouciantes, quelques jeunes filles s'ébattant sur une plage, l'une d'elles fixe la caméra, murmure quelque chose. Le début du nouveau film de Chantal Akerman s'ouvre sur la projection d'un film amateur de vacances, avec tout ce que cela peut signifier : la trace d'un passé suffisamment heureux pour avoir été préservé sur pellicule. Mais cette adaptation - très libre - de La Prisonnière, de Proust, s'attachera moins à la réflexion sur le temps qu'à l'exploration d'un autre thème proustien majeur, la jalousie.

La

Captive installe immédiatement une impalpable ambiance de doute, de soupçon,

d'incertitude. Une jeune femme traverse la place Vendôme et monte dans une

voiture décapotable. Un jeune homme la suit. Drame de la jalousie, polar ? Que

signifie cette étrange filature digne par sa durée d'un remake moderniste de

Vertigo ? Elle, c'est Ariane, lui, c'est Simon. Ils logent dans un appartement

ancien qui semble en rénovation constante et qu'ils partagent avec la grand-mère

de Simon. Ils ne dorment pas dans la même pièce, mais elle le rejoint parfois

dans son lit. Lorsqu'il travaille, elle part se promener ou suivre des cours de

chant, immanquablement accompagnée de son amie Andrée. Elle a toujours une réponse

aux questions qu'il lui pose sur son emploi du temps.

Jean-François

Rauger (Le Monde)

Entrée libre.

Pour plus d’information, s’adresser à Juro NAKAO (poste 7807).

http://taweb.aichi-u.ac.jp/futubun/