卒論要旨1 靖国のジレンマ

卒論要旨1 靖国のジレンマ

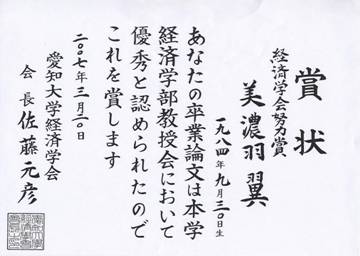

(2006年度経済学会努力賞受賞論文)

03E2201 美濃羽 翼

中国側の見解としては、靖国神社問題の核心は、A級戦犯が祀られていることである。いわゆる“靖国史観”をとっていて、靖国神社に日本の最高責任者が参拝すると、靖国神社の政治姿勢と歴史観に同調すると思われても仕方がない、というものだ。この二つの見解に板ばさみになっているのが、戦後最悪の日中関係である。そこで、A級戦犯の経緯と靖国問題始まり等のつながりをまとめた。

第二章では、靖国神社の歴史、考えについて考察した。アジア・太平洋戦争についての靖国神社の考え方は、「結果として、武運つたなく敗れた。」というもので、アジア・太平洋で数千万の人々の命を奪ったことへの反省も、それに靖国神社も加担していたことへの反省もない。 靖国神社に併設する遊就館は、今まで日本が引き起こした数々の戦争が侵略戦争でないと主張し、東京裁判を否定している。このような例を踏まえれば、中国がA級戦犯が祀られていることである靖国神社に強い拒否反応を示すのも無理はない。このような事例を勘案し、靖国問題を掘り下げていく。

第三章では、極東軍事裁判(東京裁判)とサンフランシスコ講和条約の概要、評価などを調べていく。これらは、靖国問題の根底部分を司っているといっても言い過ぎではない。極東軍事裁判は、戦勝国が敗戦国を裁くという構図であったため、証人のすべてに偽証罪を問わない、罪刑法定主義・法の不遡及が保証されなかったなどの指摘も多い。現在の国際裁判の常識と異なる点が多く見られ、「法の下の不平等」がこの裁判の大きな特徴の一つである。

サンフランシスコ講和条約は、第二次世界大戦後の国際政治の世界に、超大国として登場したアメリカとソビエトの間で、戦争中の協調関係が崩れ、対立・抗争関係が支配的となってきた。対日講和問題も「冷戦」の強力な磁場に引付けられ、次第に「戦後処理」の問題としての性格を喪失していった。対日講和問題は、戦争直後は「戦後処理」の観点が優位しており、一気呵成に連合国がその解決をはかり、講和条約を結んでいれば、日本の立場からすると極めて「苛酷」だったと推測できる。これらの裁判や条約には、様々な国の思惑や私権が絡み合っており、靖国問題の解決をより一層複雑化している。しかし、このような世界情勢の中でも日本の吉田首相は、中国との関係改善を願い、弛まぬ努力を重ねた事も事実として記してある。

第四章では、日本のリーダーが小泉純一郎首相から安倍普三氏へと受け継がれた。靖国問題の転換点といってもいいだろう。 「今の段階で行く、行かないと申し上げるつもりはない。総裁選に絡んでそういうことを言うべきではない。」以前は、「小泉さんの次の首相も参拝すべきだと思う。」と言い切っていた。安倍氏の言い回しが変化した背景には、靖国問題で悪化した、「アジア外交」が安倍氏に批判的な勢力のキーワードとなっている背景があった。首相となった今、自身の見解を押し殺して靖国問題を含めた日中関係を対立から共生へと導き出そうとしている。小泉政権から安倍政権へと、「靖国」は過渡期を迎えたように思える。少々の傲慢な小泉元首相の参拝から日中両国は解放され、客観的に「靖国」を捉えていくことができるようになったと思う。安倍新首相は、A級戦犯の扱いを「日本国内において、国内法において犯罪人ではない」と政府見解の範囲外なら過激的な持論を持っている。

批判がありながらも、不戦の誓いのために参拝に踏み切った小泉氏。総裁選や首脳会談のために靖国神社の参拝を我慢するということも重要だが、A級戦犯が犯罪者ではないという持論を持つ安倍氏。両氏の気持ちの面だけを比べたら、小泉氏の方が真の日中平和友好に近いと思う。靖国神社を参拝しないだけで、首脳会談が開かれることは、一部過激な持論を持つ安倍氏にかぎっては、実は非常に恐ろしいことではないか。

批判がありながらも、不戦の誓いのために参拝に踏み切った小泉氏。総裁選や首脳会談のために靖国神社の参拝を我慢するということも重要だが、A級戦犯が犯罪者ではないという持論を持つ安倍氏。両氏の気持ちの面だけを比べたら、小泉氏の方が真の日中平和友好に近いと思う。靖国神社を参拝しないだけで、首脳会談が開かれることは、一部過激な持論を持つ安倍氏にかぎっては、実は非常に恐ろしいことではないか。

「靖国」を参拝しない。その形式上の行為だけで、心の問題が棚上げされてしまった事実。小泉氏がかつて、「中国、韓国にもいつかわかってもらえる」と述べていたことが、少しずつ解釈されてきた気がする。