第2章 資源をめぐる東シナ海の領土問題

『対立の海から協力の海に変えることができるのか』

03E2469 加藤 幹正

はじめに

なぜ領土問題が起きるのか?現在、たくさんの領土問題が世界中で起きているがその原因は何なのか?それはナショナリズムであったり、信仰であったり、権力者のカタルシスであったりとさまざまな要因が考えられる。しかし最も根幹となっている原因は、人間が「豊かさ」を求めるゆえではないだろうか。過去には、人が人類と言われない時代から、より豊かな土地を求め「縄張り争い」をしてきた。そしてそれこそが現代の領土問題の根本となるものではないだろうか。

文明が進化するにつれ争いの種となるものも刻々と変化している。昔は、豊かな魚場であったり、作物の育つ肥沃な大地だったりした原因も、今では、地下資源、制海権の確保、深海生物、さらには人工甘味料や化粧品材料を生成する細菌にまで及んでいる。

そして、ここで最も重要となるのが地下資源に関する問題である。例を上げると、現在、日中が領有権を争っている東シナ海には、原油1000億バレル以上、天然ガス2000億m3という莫大な資源が眠っている可能性があるといわれている。この金のなる木をめぐって日中台が対立する。

第1節 世界的エネルギー不足と資源確保の重要性

原油価格の上昇が止まらない。今年に入って幾度となく史上最高値を更新し、NYMEX原油市況では2005年8月12日、一時1バレル:70ドルを越す値がついた。過去のオイルショックでは中東情勢の不安定が原油価格を上昇させる大きな要因であったが、今回はそれに加えて、世界第二位の原油消費国になった中国の需要拡大が影響している。

1-1 中国の石油需要

「最近の石油市場動向の中で確定要因の一つは、中国の石油需要が多かれ少なかれ伸び続けるということである。中国は2003年日本を追い越し、世界第二の石油消費国になった。国際エネルギー機関(IEA)の月次市場報告(2005年1月号)によれば、昨年の石油消費実勢見込みは640万B/D(=バレル/日)で、一昨年の550万B/Dを16%上回った。また、今年はさらに30万B/D増の670万B/Dが見込まれている。

さらに、IEAは中長期的には、2020年の石油需要は基準ケースで1,060万B/D、2030年には1,330万B/Dに増加するとみている。これは年率で3.4%の伸びを意味する。中国の国内石油生産は既に減衰に向かっており、現行の340万B/Dから、220万B/D程に減少することが確実なことから、需要増は輸入増によって賄われなければならない。その結果、石油輸入量は現在の200万B/D強の規模から2015年には600万B/D以上に増加することが必至である。」[1] このように今後も中国が8~9%の経済成長を維持するためには、石油輸入量を2015年までに3倍増にしなければならないという試算が出ている。

また、このような高度成長によりエネルギー消費総量が上昇したことに加え、エネルギー消費総量の70%を占めていた石炭(2000年時)からエネルギー効率のよい石油へ転換がこれだけの石油消費量の伸びを示す結果となったと思われる。石油確保が急務となっている。

1-2 隙間を狙う中国の石油戦略

前述したように、中国は高度経済成長にエネルギー供給が追いつかず、海外での権益確保に躍起だ。そのような背景から推し進められる中国の資源外交を調べてみた。

2000年以前、中国の主な原油輸入相手国は、輸入量順に、サウジアラビア、イラン、アンゴラ、イエメン、スーダン、ロシアとなっていた。そして中東地域への依存度は依然として50パーセントを超える水準だった。しかし9.11事件後以降は、アフリカ、中央アジアからの輸入量が大きく増える。当時の江沢民主席はリビア、イラン、ナイジェリア、チュニジアを訪問し、強力な石油外交を展開している。米国が「悪の枢軸」と非難している最中の国々に対しても、多額の投資を約束して協力関係を補強、それぞれの国の豊かな石油資源を手に入れたのだった。[2]

中国とこれらの国々との具体的な提携内容は次のとおりである。

〔アフリカ〕

実は、中国とアフリカとは伝統的に絆が深い。「ギニアでは大統領府や人民公会堂を建てたり、大きな滝を利用した複数の水力発電所が、その建設から数十年を経過した今でも、贈り主の中国のメンテナンスを受けて現役で稼動していたりする。

これらはギニアでの例にすぎないけれど、アフリカのあちこちの国に対して、実際に地元で役に立つものを作り、運営し、派手ではないものの、じっくりと浸透していく地道な支援を続けてきた。その努力が実ってか、アフリカにおける中国の存在はけっして小さくはない。むしろ、小切手をひらひらさせる外交とは一線を画す土着的なやり方ゆえに、心の深い部分での信頼を得ているようにも思える。」[3]

表1 中国とアフリカ諸国の資源取引

|

スーダン |

中国は国有企業の「中国石油」や「中国海洋石油」を通じ総額四十億ドルを投資し、スーダンからは輸入石油全体の7%を得ている。中国は技術供与や油田防衛の警備部隊供与から、ダルフールでの虐殺に関するスーダン政府への国連の制裁を弱めることまでを含む「包括援助」をしている。中国は軍事援助をも急速に増やしてきた。 |

|

アンゴラ |

スーダン同様に自国民の人権弾圧を非難される政権は、中国からの石油関連の特別融資総額二十億ドルを受け入れた。中国にとってアンゴラは世界第二の石油輸入国で、アンゴラ政府高官用に住宅多数を建造して寄付した。 |

|

チャド |

台湾との外交関係を保つこの国へも中国は触手を伸ばし、「中国石油ガス」との間で石油共同生産協定を結んだ。 |

|

ジンバブエ |

人権弾圧と独裁で世界的に悪名の高いムガベ大統領に対し中国は「パートナーシップ」を誇示し、戦闘機十二機を売却した。国連でのジンバブエ非難をも抑えてきた。中国はその代わりにジンバブエのプラチナ(白金)を独占的に入手できる協定を結んだ。 |

出所:産経新聞、「中国資源外交、アフリカで拡大、テロ支援・独裁国家へ接近」、2005年 8月28日記事より引用、作成。

「以上のような中国のアフリカ進出の過程では、独自の経済援助を民主主義の統合とか政府の透明性という条件をつけることなく供与した。」[4] それゆえ、「悪の枢軸」と呼ばれる国もでてくるのであろう。

「2000年には、北京で開かれた『中国・アフリカ協力会議』で、アフリカ諸国へのさらなる具体的な支援の提供を約束し、同時に、貧困31ヶ国への貸付金100億元(約1300億円)の帳消しを発表。」[5] するなどしている。

表2 中国と中東諸国の資源取引

|

リビア |

中国は昨年、1000万バレルにのぼるリビア原油買い付けの契約を3億ドルで結んだ。ミサイル輸出。 |

|

アルジェリア |

中国はすでにアルジェリアの石油開発の権利を取得し、その代償にアルジェリアの電気通信関連分野への低金利融資を提供している。 |

|

イラン |

中国はイランの液化天然ガスをこんご25年にわたり毎年、1000万トンずつ購入する契約を1000億ドルで結んだ。ミサイル輸出。 |

出所:古屋義久、「独裁政権ばかりをパートナーに指名」、http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/04/より引用。

表3 中国と中南米諸国の資源取引

|

ベネズエラ |

昨年から今年にかけてのベネズエラのチャベス大統領(反米)と中国の曽慶紅国家副主席の相互訪問の結果、中国はベネズエラの15の油田に3億5000万ドル、天然ガスに6000万ドルなどエネルギーのインフラへの投資を決め、見返りに1日10万バレルの石油供給を保証された。 |

|

ブラジル |

昨年11月の胡錦涛主席の訪問で中国は石油、天然ガス、パイプラインなどブラジル側のエネルギーのインフラ建設への投資100億ドルを決めた。 |

|

アルゼンチン |

中国はアルゼンチンの海底油田の開発の権利を50億ドルで取得した。 |

出所:古屋義久、「次第に広がる反米ネットワーク」、http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/04/より引用。

「年来、アメリカの勢力圏とみなされてきた中南米へ進出。中国の場合、反米の旗印を鮮明にしたベネズエラ、アメリカ離れを始めたブラジルへ積極的なアプローチをおこなった。そのため、アメリカ側では中南米での中国の「石油外交」は安全保障や政治の狙いを秘めた戦略的動向のように映ることになり、摩擦を生むこととなった。」[6]

以上から中国はエネルギー確保のため、また目的に向かって明快な外交努力を進めるように思える。相手国が台湾の独立を支援し対立する立場であろうとも、アメリカが人権弾圧国家とかテロ支援国家と名指しする国であろうとも実利さえあれば絆を深めるといった印象を受けた。イラン、リビアの利権も、米国の顔色を伺う国にとっては遠い夢の国の話であったけれど、中国にとってはまさに絶好の投資の機会だった。戦略物資確保のためには、とにかく即物的なことだけを考えて動く中国流の石油外交の面目躍如というところだ[7]。

第2節 東シナ海をめぐる日中台の領土問題

東シナ海の領土問題が大きくこじれた理由は日中のエネルギー事情にあるといわれている。中国は高度経済成長にエネルギー供給が追いつかず、第1節で示したように海外での権益確保に躍起だ。もちろん資源貧国である日本も同様のことがいえるため、安易な妥協が許されない状況になっている。

まず、東シナ海の領土問題には二種類あることを知っておく必要がある。

一つ目は、この第2節で紹介する尖閣諸島(中国名:魚釣島)の領有権の問題であり、二つ目は、次の第3節で紹介する東シナ海における海の国境の問題である。

1968年、海洋における資源の有効活用を目的とした国連海洋法条約が提唱された。しかし、資源の有効利用を目的としたこの条約も、条約解釈の違いにより領土問題をおこす原因となっている。身近な例として、日中における東シナ海を巡る領土問題がある。表4に東シナ海の領土問題の経緯と対立点をまとめてみた。

表4 東シナ海の領土問題の経緯

|

1967年 |

国連海洋法条約提唱。 |

|

|

日本、台湾、韓国の海洋専門家が中心となり、国連のアジア極東経済委員会(ECAFE)の協力の基に、東シナ海一帯にわたって海底の学術調査を行った。翌年5月、東シナ海の大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘された。 |

|

|

中国は黄海、東シナ海、南シナ海にわたる空からの鉱物資源探査調査作業が終了したと発表した。 |

|

1978年 |

日中平和友好条約締結。 |

|

|

中国政府が大陸棚石油開発に関する包括的な協力を要請。中国側は尖閣諸島を含む東シナ海の開発を示唆。 |

|

1992年 |

中国が「領海法」を制定。南沙諸島などの南シナ海や台湾、日本の尖閣諸島を含む東シナ海を領土として明記した。ベトナムやフィリピンが領土と主張する南沙諸島に中国の建築物を建てた。 |

|

1993年 |

中国が石油の純輸入国となる。 |

|

1994年 |

国連海洋法条約発効。 |

|

|

海上保安庁は、中国の石油掘削船が東シナ海の日本主張の日中中間線より日本側に停泊していることを確認した。外務省は中国側に活動目的などを問い合わせ、「資源探査の場合は中止してほしい」と要請するが継続。 |

|

1996年 |

日本、中国は国家の海洋権益の範囲などを盛り込んだ国連海洋法条約を批准した。 |

|

|

奄美大島西の日本の排他的経済水域(EEZ)内、中国の海洋調査船を視認した。日本のEEZ内で中国の海洋調査船が確認されるのは今年に入って15件目で、96年の過去最多に並んだ。 |

|

|

上海紙、解放日報は4日、中国が東シナ海の日本が主張する日中中間線付近で海底油田の試掘に成功したと報じた。 |

出所:日本経済新聞関連年等、及び各種資料・記事を基に参照、作成。

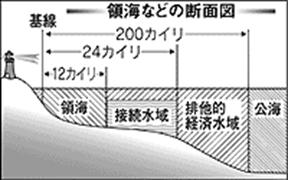

2-2 海洋の境界線とは?

かつて、海はだれのものでもなく、自由に行き来できた。 しかし、第二次大戦後、漁業資源や海底油田をめぐって各国が激しく競うようになり、当時の領海だった3海里(1海里=1,852m)を超す領海を主張する国も出ました。 そこで、領海の範囲などを国際間で決めたのが「海の憲法」といわれる国連海洋法条約だった。日本も加入しており、海岸線などを基準とする「基線」から12海里(約22キロ)を「領海」、24海里(約44キロ)を「接続水域」、200海里(約370キロ)を「排他的経済水域」(接続水域を含む)と定めた。

「領海」は、「領土」のいわば海版で、その国が支配できる海域。

「接続海域」は、密航船や密輸船が、領海内に入る前に排除するなどの規制をすることができる海域。

図1 海洋の境界線の概念図

出所:中国新聞HP、 「海の国境ってどうなってるの?」http://www.chugoku-np.co.jp/Nie/question55.html、より引用。

「排他的経済水域」(以後EEZ)は、漁業資源をはじめ、石油や天然ガスといった鉱物資源を管理するなどの権利がある海域。[8]

2-3 東シナ海における領土問題の対立点

2-3-1 対立点・その1:重なり合う日中の排他的経済水域線

東シナ海での領土問題は、日中両国がお互い海岸線から200海里のEEZを主張し、経済水域が重なり合ってしまうことから起きている問題だ。境界線について日本は、国際的に一般的な日中中間線を主張するのに対し、中国は1970年代頃までの国連海洋法条約の前身に当たる旧大陸棚条約の解釈に基づく大陸棚の原則に従い先端沖縄トラフまでを主張している。[9]

①日本の主張の詳細

境界線は、日中両国からの等距離の日中中間線とすべき。

国連海洋法条約では、「両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この条約の規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。」[10] となっている。日中の境界線は中間線とすべきである。

②中国の主張の詳細

日中中間線は認めない。境界線は沖縄トラフである。

東シナ海の大陸棚は、中国大陸から日本の西南諸島の西100㎞の地点まで拡がっており、その地点、沖縄トラフは西南諸島とほぼ平行して走っており、長さ1000㎞、深さ1000~2000㎞である。中国大陸から沖縄トラフまでを一つの大陸棚とみて、東シナ海大陸棚全域に主権的権利を保有する、と中国側は主張している[11]。

世界には、資源をめぐる大陸棚(海底)分割や漁業水域(海面)の設定など多くの「海の線引き」がある。現在の海洋法の経済水域は漁業と資源を合わせた線引きだ。そのため「中間線の原則」も「大陸棚の原則」も有効である。双方の主張とも国際法上有効な考え方であるうえに、現在どちらを優先すべきか、ということが国際的に定められていない[12]。 つまり、日本の主張するEEZと中国の主張するEEZに囲まれた海域はグレーゾーンなのである。

2-3-2 対立点・その2:ストロー効果について

2005年現在、中国は日中中間線(と日本側が主張している線)の中国側4㎞の位置でガス田の採掘を始めている。埋蔵地域が日中中間線の日本側海域につながっているガス田の採掘を始めると、グレーゾーンの資源まで吸い取られてしまう可能性が高いとして、日本政府は問題視している。このため、政府は中国海洋石油が開発中の「春暁」ガス田の開発着手を確認した2004年6月以降、外交ルートを通じて当該海域での開発作業の即時中止と、地下構造のデータ提供を求めつづけている。[13] 中国側は、中止、データ提供ともにしていない。

①データ開示に応じない理由

中国側が、沖縄トラフまでの権利を主張していることに加え、石油・ガスの探査が企業秘密であるためだ。「探査には極めて多額の資金を投入する必要があり、しかも掘ってみなければ存否が判らないものだけに大きなリスクを負っている。そのようなリスクを負って得た地下のデータは石油会社にとっては最高の企業秘密であり、それを見返りもなく見せろと言い張るのは、工業製品メーカーに特殊技術をよこせと強要するのと同じくらい無礼なことである。」[14]

②中止に応じない理由

中国のエネルギー不足が深刻化しているため、領土問題が発生する「春暁」ガス田では採算がとれるかどうかわからないまま着工、運転を始めた。

石油業界の専門家、猪間明俊氏の話によると、

「境界線から4kmの位置での採掘の話だが、この4㎞の意味を考えるには、業界の鉱区割の常識が必要だ。日本や各国の国内法レベルで、A社の鉱区の隣にB社の井戸を掘る場合、境界から何メートル離すことが必要か。答えはわずか100mだ。100mしか離れていないならば、油脈がつながっていれば『ストローで吸い上げる』こともありえよう。しかし、これは各国の国内法で許されている業界の常識なのである。では国際間の常識はどうか。何メートル離さなければならないという協定は特にない。協定があれば別だが、なければ国内法の常識を援用することにならざるをえない。100メートル基準という国内基準を知らせることなしに、4キロという距離は『ストローで吸い上げることのできる距離』と強調するのは、ほとんど詐欺師まがいの言い分だ。」[15]「中間線より4キロも離れた中国側水域での開発をやめろとは、この業界では国際的に通用しない横暴な主張」[16]であるという。

2-4 グレーゾーンにおける両国の対応

1995年、中国の海洋調査船が奄美大島から尖閣諸島までのグレーゾーンの海域において、大規模な資源調査を行った。一方、日本はというと、1960年代末から70年代にかけて、石油資源開発や帝国石油などの日本企業が相次ぎ東シナ海の石油鉱区設定を政府に出願したものの、政府は、国連海洋法条約に、「境界画定に合意していない場合、関係国は最終合意への到達を危うくし、妨げないために、あらゆる努力を払う」[17] との規定があることを理由に、資源調査を自粛し、開発のための企業の鉱業権申請を40年余りも棚上げしてきた。

また、2000年に入り、中間線付近で中国が資源開発を始めたため、日本政府は「国境が中間線である場合」を考え、中間線付近の資源調査を始めるも、グレーゾーンでおこなわれた海洋資源調査にもかかわらず、中国海軍に所属するとみられる小型船艇によって妨害行為に遭っている。[18]

明確な主権が確立されている海域ならば、中国の活動は当然のことである。しかし、2カ国が領有を主張するグレーゾーンの海域において我がもの顔で資源調査される覚えはない。海洋法条約を批准した以上は、最低限のマナーを守ってもらいたい。

2-5 解決法と共同開発について

この問題を解決するには、中国の主張を受け入れた共同開発しかないと思われる。その根拠は次の3つがある。

(1)「日本が主張する中間線の東側、大陸棚縁辺までの間は、中国も自国のEEZだと主張している地域だから、両国の合意がないかぎり井戸は掘れない。」[19]

(2)日本本土への輸送コストが高く、採算が取れない可能性がある。

(3)「この海域の帰属権を国際司法裁判所に訴えても、日本が勝つとは限らない。国連海洋法条約からいえば、中国側の主張する『自然延長論』の方に分があると言われており、日本はこの海域の権利をすべて失う危惧すらある。」[20] それならば中国の提案に合意することが得策ではないだろうか。

第3節 尖閣諸島の領土問題

この問題は、沖縄から西南西に約420㎞行ったところにある尖閣諸島(魚釣台島嶼)の領有権を、日中台がそれぞれ主張して起きている問題で、1968年から70年にかけて国連による東シナ海の海底資源調査が実施され、結果、尖閣諸島海域に石油・天然ガスの埋蔵が確認されたことにより、大きく浮上した[21]。当時の調査によると、石油埋蔵量は、最低152億、中間4501億、最高9400億バレル。採掘可能量は、最低38億、中間125億、最高2350億バレルという[22]。 1バレル=40ドル・1ドル=110円換算として、最低16兆7200億円、中間55兆円、最高1034兆円という大金である。

3-1 領土問題のはじまり

前述したように、1969年および70年に行なわれた国連による東シナ海での海洋調査で、尖閣諸島の周辺海域にも石油があることがほぼ確実であると判明した[23]。

表5および図2(文末)は尖閣諸島をめぐる領土問題の歴史的経緯と地理的なロケーションを示したものである。

3-2 各国の主張とその根拠[25]

<日本政府の立場と主張>

1、

尖閣諸島は先占により日本領土に編入され、同諸島は、歴史的に一貫して日本領土、南西諸島の一部を構成している。

2、

1951年サンフランシスコ平和条約において南西諸島の一部として米国の施政下に置かれた。

3、

この地域は、1971年沖縄返還協定により、日本に施政権が返還され、現在にいたる。

表5 尖閣諸島の領土問題の歴史的経緯

|

1871年 |

牡丹社事件発生。台湾南部に漂着した宮古島の住民66人のうち54名が「牡丹社」というパイワン族原住民に殺害された。 |

|

1873年 |

牡丹社事件の事後処理のため北京の清朝政府を訪れた日本の外務卿・副島種臣に対し、清朝政府は「天子の教化の及ばない地の民のしたことだから」と責任を負わぬと言明し、台湾に対する行政権のないことを主張。 |

|

1885年 |

日本が、尖閣諸島において実地調査を開始。 |

|

1894年 |

朝鮮を巡る対立から日清戦争が勃発。 |

|

1895年 |

日本政府が尖閣諸島の沖縄県への編入を非公開の閣議で決定し、正式に日本領とした。 この決定は周辺国には伝えられなかった。 |

|

1895年 |

古賀辰四郎が「官有地拝借願」を内務省に提出。 |

|

1918年 |

古賀辰四郎、死去。 事業は息子の古賀善次郎が継承。 |

|

1920年 |

中華民国駐長崎領事・馮冕より魚釣島に漂着した遭難者(福建省恵安の漁民)の救護に対し、当時の石垣村長・豊川善佐らに感謝状が贈られる。 それには尖閣諸島のことを「日本帝国八重山郡尖閣列島」と明記されていた。(現在、八重山博物館に寄贈され、現物が保管されている)。 |

|

1940年 |

古賀が事業継続を断念。尖閣諸島は無人島になる。 |

|

1945年 |

日本、ポツダム宣言を受諾。 |

|

1946年 |

尖閣諸島を含む南西諸島の施政権が日本から連合国に移される。 |

|

1951年 |

日本国との平和条約調印。 アメリカの施政権の下に置かれる。 |

|

1968年 |

日本、中華民国、大韓民国の海洋専門家が国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の協力の下に東シナ海一帯の海底を学術調査。 |

|

1969年 |

前年秋に行われた海底調査の結果、「東シナ海の大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性がある」ことが指摘される。 |

|

1970年 |

アメリカの施政権かに置かれていた琉球政府が尖閣諸島の領有権を主張。 |

|

1971年 |

中華民国(台湾)が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。 |

|

沖縄返還協定に署名。 |

|

|

1971年 |

中華人民共和国が外交部声明という形で尖閣諸島の領有権を主張。 |

|

1972年 |

琉球が日本に返還され、再び沖縄県となる。 |

|

1978年 |

約100隻の中国漁船が尖閣諸島に接近し、領海侵犯、領海内操業を行う。 |

|

日本の政治団体「日本青年社」が魚釣島に灯台を建設。 |

|

|

中国副首相・ 鄧小平が日中平和友好条約の批准書交換のため訪日。 |

|

|

1992年 |

中華人民共和国領海法制定。 釣魚列島(尖閣諸島)が自国領であると記載。 |

|

2001年 |

日本の「刀剣友の会」のメンバーが尖閣に強行上陸、示威行動。また「建国義勇軍」を名乗る右翼団体でもあった事がのちに確認される。 |

|

2002年 |

台湾前総統・李登輝が尖閣諸島は「台湾にも中国にも属さない。尖閣諸島は日本の領土。」と発言。中国の民衆は猛反発した。 |

|

2004年 |

中国人活動家7名が日本の海上保安庁の警備の隙を突いて魚釣島に上陸したが、沖縄県警察本部は全員を出入国管理法違反(不法入国)の疑いで現行犯逮捕。 上陸した活動家などが逮捕されたのはこれが初めてである。 |

|

アメリカ国務省副報道官・エレリが「尖閣諸島に日米安保条約が適用される」との見解を表明。 |

|

|

2005年 |

1919年冬、中国福建省の漁民31人が遭難し、尖閣諸島魚釣島に漂着した際に、石垣村の住民が救助したことに対して、 |

出所:フリー百科事典「ウィキペディア」「尖閣諸島の領土問題」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E9%A0%98%E6%9C%89%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8Cより引用、作成。

<主張の根拠>

1.

表11で示されたように、1885年、明治政府は尖閣諸島の実地調査を行い、尖閣諸島について、当時、清国の支配が及んでいる証拠はないと十分確認した上で、1895年、閣議決定で、尖閣諸島を沖縄県の管轄とした。

2.

日本に正式編入された尖閣諸島は国有地とされ、表11のように、1895年、この地で漁業に従事していた古賀辰四郎の国有地借用願により同人に貸与された。

3.

第二次世界大戦後、尖閣諸島は、サンフランシスコ平和条約に基づき、日本領土、南西諸島の一部として、米国の施政下に置かれた。

4.

尖閣諸島は、1971年沖縄返還協定により、日本に施政権が返還された。

<中国政府の立場と主張>

1.

釣魚島などの島々は、古来、中国領土である。

2.

中国は、台湾に付属する釣魚島などの島々を回復する。

<主張の根拠>

1.

釣魚群島は、中国が最初に発見し、中国の版図に入れた。

2.

中国が最初に発見したものであり、一律にそれが無主地としても、先占の原則で占有することはできない。先占をもって、無人地を無主地とすることはできない。

3.

釣魚群島は、地質構造上、台湾の付属島嶼である。

4.

馬関条約(下関条約)で台湾と付属島嶼が日本に割譲された。よって、これに含まれる釣魚島をも含めて、すべてが中国に返還されるべきである。

<台湾政府の立場と主張>

1.

釣魚台に対する台湾の領土主権は、歴史、地理、使用、および法理からみても明白である。

2.

釣魚台列島は、地理的位置、地質構造、ならびに台湾住民の継続的使用にかんがみ、台湾の大陸棚の一部を構成し、台湾領土である。

<主張の根拠>

1.

中国が釣魚台を発見し命名した。

2.

中国移民が琉球の発展に寄与した。

3.

現在の琉球文化は中国文化である。

4.

釣魚台は、琉球列島とは1000メートルの海溝で隔てられていて、台湾の大陸棚の一部を構成しており、台湾の沿岸に属する。

3-3 尖閣諸島を巡る日中台の論争の主な争点

争点は次の3つである。

①誰が最初に発見し、実効支配をしたか

②1895年の日本による尖閣諸島編入の有効性

③第二次世界大戦の戦後処理の妥当性

①誰が最初に発見し、実効支配をしたか

「国際法上、実効支配した者のない島や岩礁は、それを最初に発見した者に領有権があるとされる。また無主地の発見国は他国に表明しなければならず、発見だけでは先占とはいえないと定められている。」[26]

<中国学者の見解>

「中國では早くも明代の歴史文獻に釣魚島が登場する。日本は釣魚島を沖縄県の管轄としているが、その沖縄県は今から約125年前は獨立した琉球國であった。1871年の日本による琉球併合の前から、中國は琉球國と約500年にわたる友好交流の歴史があり、最初に釣魚島などの島を発見、命名している。明の永楽元年(1403年)の書物「順風相送」には「釣魚嶼」と記載されている。」[27]

このように中国では1403年(明代)には釣魚島の存在を認識していたと思われる。また1534年の琉球冊封使・陳侃(チン・カン)の報告書である「使琉球録」には、「琉球人が古米山(現在の久米島)を見て舟上で歌い踊る」 という、帰還の喜びを描写した一節がある。このことから、琉球では自国の領土として認識していなかったことがわかる。[28]

これに対する日本側の主張は、「このことをもって琉球領以外の魚釣諸島がすべて中国領土であったとは断定できない。明治時代以前に人が住み着き、開発した形跡がない以上、中国の先占は認められない。」[29]というものである。

しかし、もしこの時代に国際法が存在していたらどうなっていただろうか。国際法がなければ、中国が自国の本土から380km離れた島を領土であると認識することは難しい。だが、もしこの時代に国際法が存在し、先占の法が認知されていたとすれば、たとえ380km離れた島であろうと自国の領土だと認識できるのではないだろうか。つまり国際法が存在していなかった時代においての新しい島の発見は先占と等しい効力を発揮するのではないだろうか。

<日本学者の見解>

「1871年に発生した牡丹社事件の事後処理のために清朝政府を訪れた日本の外務卿・副島種臣に対して清朝政府は責任を負わぬと言明している。尖閣諸島よりも大きくかつまた大陸に近い台湾ですら実効支配している認識がなかったのであるから、尖閣諸島をどのように認識していたかは明白。」[30]としている。

1684年、清朝が台湾を制圧。正式に清朝中国領とし、後に福建省に編入している。実効支配の認識がないとは言うことはできない。しかし、実効支配の認識の有無に関わらず、自国内で起きた事件に対し責任を負わぬという言い訳的な回答からは、台湾を実効支配しているという自尊心は感じられない、大陸に近い台湾ですら実効支配の自尊心がみられないなら、尖閣諸島については言うまでもない。この点から考察するならば、尖閣諸島を無主地と判断するのが妥当である。

②1895年の日本による尖閣諸島編入の有効性と先占の可否

「国際法で言う先占の法理をどう解釈し、認めていくかがこの問題の焦点である。 つまり、古文書に名前のある島は自動的に領土としたことになるのか否かの問題である。中国側は領土になると主張し、日本側は実効支配していなければ無主地であるとしている。無主地であるならば先占の法理が適用しえるし、日本の1895年の編入はその手順に則っているのだから有効である、というのが日本側の主張である。」[31]

<中国の学者の主張>

「多くの文献に明らかなように少なくとも明の時代から中国では知られていたのであり、台湾の漁民が漁労に従事していたのだから無主地などでなく、よって日本の先占は無効。」[32]

国際法に照らし合わせるのなら「早くから中国が尖閣諸島の存在を知っていたことは間違いない。しかし永続的に実効支配し続けようという国家意思が見られない島については、無主地と判断するのが国際法上妥当である。」[33]ということになると思う。

③第二次世界大戦の戦後処理の妥当性

「第二次世界大戦の戦後処理についても対立している。 日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)の締結に加わったのは、現在事実上台湾を統治する中華民国政府である。つまり中華人民共和国はこの条約に参加していないのである。中華人民共和国政府はこの点を捉えて、この条約の合法性と有効性を承認しないという立場を取っている。」[34]

<中国政府の主張>

「中華人民共和国は日本国との平和条約に参加していない。本当の平和条約とは言えないので、この平和条約の合法性と有効性を承認できない。」[35] という。

尖閣諸島に関して、中国の立場は、「台湾の付属島嶼としての魚釣群島の存在を認めており、台湾の解放とともに魚釣群島を解放するというものである。」[36]台湾はカイロ宣言に参加している以上、その主張は認められない。

また、「中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サンフランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し何等異議を唱えなかったことからも明らか」[37] である。

<最近の動向>

むすび

中国は経済発展のため日本の資本、技術を必要としている。また日本も経済立て直しのため生産・販売の巨大市場が必要だ。ただ、それぞれのエネルギー事情やナショナリズムにより、両国とも尖閣諸島・東シナ海の問題で引き下がることはなく、対応を誤れば、日中の国益が正面衝突して取り返しのつかないことになりかねない。共生していくために、本音で話し合うときではないだろうか。

図2 尖閣諸島をめぐる領土問題の地理的なロケーション

出所:フリー百科事典「ウィキペディア」「尖閣諸島の領土問題」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E9%A0%98%E6%9C%89%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C より引用。

〈参考文献〉

●

総合研究開発機構、『中国のエネルギー・環境戦略』、総合研究開発機構発行、

2001年5月

● 浦野起央、『尖閣諸島・琉球・中国』、三和書籍、増補版、2005年5月

HP: 斉藤清著、「中国のアフリカ石油外交」

http://world-reader.ne.jp/renasci/now/k-saito-040216.html

古屋義久、「独裁政権ばかりをパートナーに指名」、

http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/04/

古屋義久、「次第に広がる反米ネットワーク」、

http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/04/

フリー百科事典「ウィキペディア」、「東シナ海ガス田問題」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%B7%E3%83%

「海洋法に関する国連海洋法条約、第15条」

http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM

窒素ラヂカル著、

http://archivelago.blog01.linkclub.jp/index.php?itemid=115776

矢吹晋「東シナ海のガス田開発問題」、Director Watching第13号、2005年8月5日発発行、

http://www.21ccs.jp/china_watching/DirectorsWatching_YABUKI/Directors_watching_14.html、より猪間明俊講演録、『軍縮問題資料』、2005年7月号、pp. 42~43

The

フリー百科事典「ウィキペディア」「尖閣諸島の領土問題」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E9%A0%98%E6%

鐘厳著、「魚釣島問題について」、

http://big5.china.com.cn/japanese/109458.htm

中国新聞HP、 「海の国境ってどうなってるの?」

http://www.chugoku-np.co.jp/Nie/question55.html

新聞: 産経新聞、「中国資源外交、アフリカで拡大、テロ支援・独裁国家へ接近」、

日本経済新聞関連年等、及び各種資料・記事

日本経済新聞朝刊、2004年6月19日

日本経済新聞朝刊、2004年7月13日

日本経済新聞朝刊、2005年9月21日

<ゼミ論集の感想>

論集を書き終えてからかなり日数が開いてしまいましたが、思い出しつつ感想とアドバイスを書きます。

半月経った今、ようやく自分の論集をみて素直に頑張ったと胸を張れているものの、書き終えた瞬間は、一区切りついたという安堵感と未達成感でいっぱいでした。ちなみに、爽快な達成感というものは微塵もありませんでした。

原因はもちろん、やりきれなかったから。とことん集めた膨大な資料の中から、さし迫る期限と相談して、ある程度のページ数にまとめるため最も重要な事柄のみを抽出し、他にもあった重要なポイントを削りました。もし、「おもしろい見方!」「こんな考え方もあるの!」と思ったすべての情報を詰め込めたら、読んでくれた人の知識の幅も考察の余地も格段に広がると思います。そこがすこし悔しいわけ。

とにかく今後論集を書く人たちに言いたいのは「早い時期から始めよう!」ということ。右も左もわからず始める論集作りに、必ず期限に追われる日が来ます。僕みたいに文章力のない人はなおさら早く始めましょう。

最後に。つたない論集ですが読んでくれてありがとうございました。また、協力してくださった李先生、先輩方に感謝申し上げます。